|

Uomo vitruviano«Con la rimessa in luce rinascimentale dell’interpretazione matematica greca di Dio e del mondo, rafforzata inoltre dalla certezza cristiana che l’uomo, immagine di Dio, racchiuda le armonie dell’universo, la figura vitruviana inscritta in un quadrato e in un cerchio divenne simbolo della corrispondenza matematica tra microcosmo e macrocosmo». (Wittkower 1994) «Nel terzo libro del De Architectura Vitruvio, componendo frammenti di qualche trattato ellenistico, precisa che nessun tempio potrebbe presentare un sistema di costruzioni senza simmetria e senza proporzioni, se cioè non vi sia stato un esatto calcolo delle sue parti o “membra”, come nel caso di un “homo bene figuratus”. Successivamente esamina le proporzioni del corpo umano usando come unità di misura il dito, il palmo, il piede, il cubito, concludendo che come la natura ha composto il corpo dell’uomo in modo che le singole membra corrispondano proporzionalmente alla somma totale, così gli antichi stabilirono che nell’opera architettonica perfetta, e soprattutto negli edifici sacri, vi fosse una precisa corrispondenza delle singole parti con l’insieme. Leonardo riprende il testo di Vitruvio più strettamente relativo alle misure del corpo umano e rappresenta l’immagine dell’uomo “bene figuratus” […]» (Nepi Sciré 1992, p. 216). |

|

Cesariano

|

Dei venticinque disegni autografi di Leonardo, appartenenti alla prestigiosa raccolta veneta, l’Uomo vitruviano è senza dubbio una delle icone del nostro tempo.

Studio di proporzioni del corpo umano detto Uomo vitruviano, 1490 ca.

|

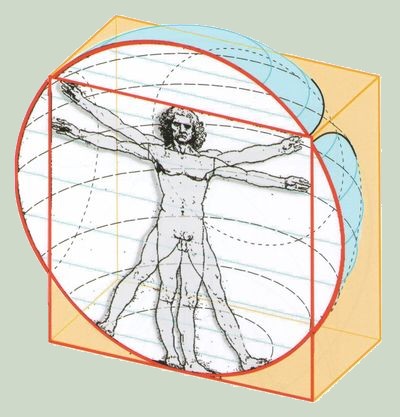

Leonardo, basandosi sull’insegnamento di Vitruvio, stabilì le proporzioni ideali dell’uomo inscrivendone il corpo - rappresentato in due diverse posizioni - in un quadrato e in una circonferenza: combinazione considerata la massima espressione di perfezione. In entrambe le posture, le braccia e le gambe toccano il perimetro delle figure geometriche: nella prima, a poggiare sia sul quadrato che sulla circonferenza, è il piede in posizione frontale della gamba destra, nella seconda sono le dita medie delle braccia alzate. Leonardo, terminato il disegno, lo correda con il testo scritto la cui disposizione grafica enfatizza il contenuto visivo. Nella parte superiore descrive il concetto vitruviano della relazione tra corpo umano e cerchio; nella parte inferiore inserisce la sua scala di misure - riportata sul segmento la cui lunghezza corrisponde al lato del quadrato - e fornisce dati e proporzioni geometricamente verificabili. L’armonia della composizione, apparentemente semplice, deriva da un equilibrato rapporto di reciprocità tra le parti. «Leon Battista Alberti nel De pictura aveva notato che «Vitruvio architetto misurava la lunghezza dell’omo coi piedi», precisando quindi: «A me pare cosa più degna l’altre membra si riferiscano al capo, benché ho posto mente quasi comune in tutti gli uomini che il piede tanto è lungo quanto dal mento al cocuzzolo del capo». Pur accogliendo il consiglio albertiano di utilizzare il capo come unità di misura, Leonardo si rifà al metodo detto “exempeda” – descritto nel De statua dello stesso Alberti – che suddivide l’altezza dell’uomo in sei parti con riferimento al piede, facendo però coincidere il sesto dell’altezza con il segmento corporeo che va dalla sommità del capo alla base del collo: «Dal di sopra del petto alla sommità del capo fia il sexto dell’omo». Leonardo individua così anche un distretto anatomico (cranio e vertebre cervicali) ancora oggi studiato in modo unitario». (Salvi 2005, p. 40) Rispetto al testo vitruviano la grande novità introdotta da Leonardo consiste nell’uso delle due figure geometriche non concentriche e nell’individuazione di due centri per la composizione e di due baricentri per il corpo umano. «Come Platone aveva legato il fuoco e la terra, le componenti con cui Dio creò l’universo (il macrocosmo), mediante la media proporzionale, che venne detta “divina”, così Leonardo ha legato l’uomo (il microcosmo) mediante la “sezione aurea”» (Sinisgalli 2006). |

La distanza tra il centro del lato inferiore del quadrato e il centro del cerchio (corrispondente all’ombelico), ha il valore della sezione aurea del lato del quadrato: 0.606, di certo una buona approssimazione di 0.618.

R/L = 110/181.5 = 0.606

F. Manenti Valli

|

Asia Danieli, classe 2E

|

La doppia figura maschile - posta in due posizioni diverse e al contempo fuse insieme, inserite nelle due figure geometriche che possono generare una sfera e un cubo - trasmette un’idea di trasformazione e movimento.

Elaborazioni sfera e cubo di Rocco Sinisgalli. |

|

«Proseguendo nella sua ricerca, Leonardo arriverà a risultati incredibili, già presenti in nuce nel disegno dell'Uomo vitruviano: i suoi studi sul movimento dei corpi e sugli effetti che questo comporta nel mutare delle forme sono ancora visibili grazie a una serie di disegni eseguiti nel XVI secolo da Carlo Urbino su un gran numero di originali leonardeschi. Il famoso Codice Huygens riporta al suo interno una sequenza di tavole che riproducono, sia in forma schematica che figurata, le molteplici e diverse posture che un corpo umano inserito in una circonferenza può assumere» (Borgherini 2009).

|

Carlo Urbino da Crema, 1553 (?)

|

|

«Il concetto fondamentale alla base di tale sistema grafico è reso esplicito da Leonardo […]: «si potrebbe dire tali moti essere infiniti, perché se si volterà la spalla a una parete di muro, e si segnerà col suo braccio una figura circolare, si sarà fatti tutti i moti che sono in essa spalla e tal cerchio è quantità continua fatta dal moto del braccio». […] È così che i risultati raggiunti da Leonardo conducono all’immagine di un diagramma del movimento in cui non è più necessario raffigurare il corpo umano, dato che avvalendosi unicamente di semplici linee, è possibile disegnare l’insieme di tutti i moti del corpo» (Cremante 2006, p. 281). «Colpisce lo stretto, nonché sorprendente, collegamento che il disegno di Venezia prima e il Codice Huygens poi instaurano con gli antecedenti del cinema. Più di trecento anni più tardi, infatti, nelle cronofotografie geometriche, che il filosofo Ètienne Louis Marey esegue per studiare i movimenti del corpo umano, si ritrovano gli stessi schemi a segmenti collegati da pallini che Carlo Urbino disegnava, riprendendoli direttamente da Leonardo» (Borgherini 2009). |

|

Carlo Urbino da Crema, 1553 (?)

|

Ètienne Louis Marey

|